杜塞尔多夫/上海 生物科技与制药业被视为欧洲经济的未来希望。然而,以BioNTech、阿斯利康和罗氏为代表的欧洲企业的创新优势正迅速消退:来自中国的“隐形对手”正加速赶超——无论是利润丰厚的专利交易、临床试验数量,还是创新药物研发,《商报》分析的行业数据揭示了这一趋势。

最新数据显示,在大型药企达成的交易中,超三分之一的目标公司是中国生物科技企业,而几年前这一比例几乎为零。从2023年到2024年,此类交易金额增长66%,达415亿美元。过去十年间,中国新启动的临床试验占比也从4%跃升至28%。

市场分析公司Evaluate Pharma指出,若观察整个制药业的临床研发项目,中国企业的参与率至少达五分之一。而据科学杂志《自然》的指数显示,2024年中国在癌症研究领域首次超越美国。

这些数据对德国同样敲响警钟。尽管德国制药业近年获得数十亿欧元投资,其生物科技领域仍被视为未来经济增长的关键动力。

然而,2025年第一季度,德国生物科技投资大幅缩水。早期融资困难、官僚主义和复杂监管阻碍发展,而资金正加速流向中国——那里的创新研发成本更低、速度更快。

“中国已在多数生物科技领域超越欧洲,”毕马威交易咨询合伙人克里斯蒂安·克林贝尔(Christian Klingbeil)向《商报》表示,“西方企业竞争压力加剧,尤其是在肿瘤和免疫领域的生物医药研发中,可能逐渐落后。”

阿斯利康首席执行官苏博科(Pascal Soriot)近期也警告,欧洲正将制药创新优势拱手让给中国。“如今行业的两大创新引擎是美国和中国,”他在3月底的中国经济论坛上直言。

尽管许多专家认为西方药企可从中国低成本创新中获益,但毕马威合伙人克林贝尔指出,随着西方对中国技术和生产基地的依赖加深,战略风险也随之而来。此外,若研发持续向亚洲转移,可能导致人才与资本外流。

中国药物击败全球“药王”

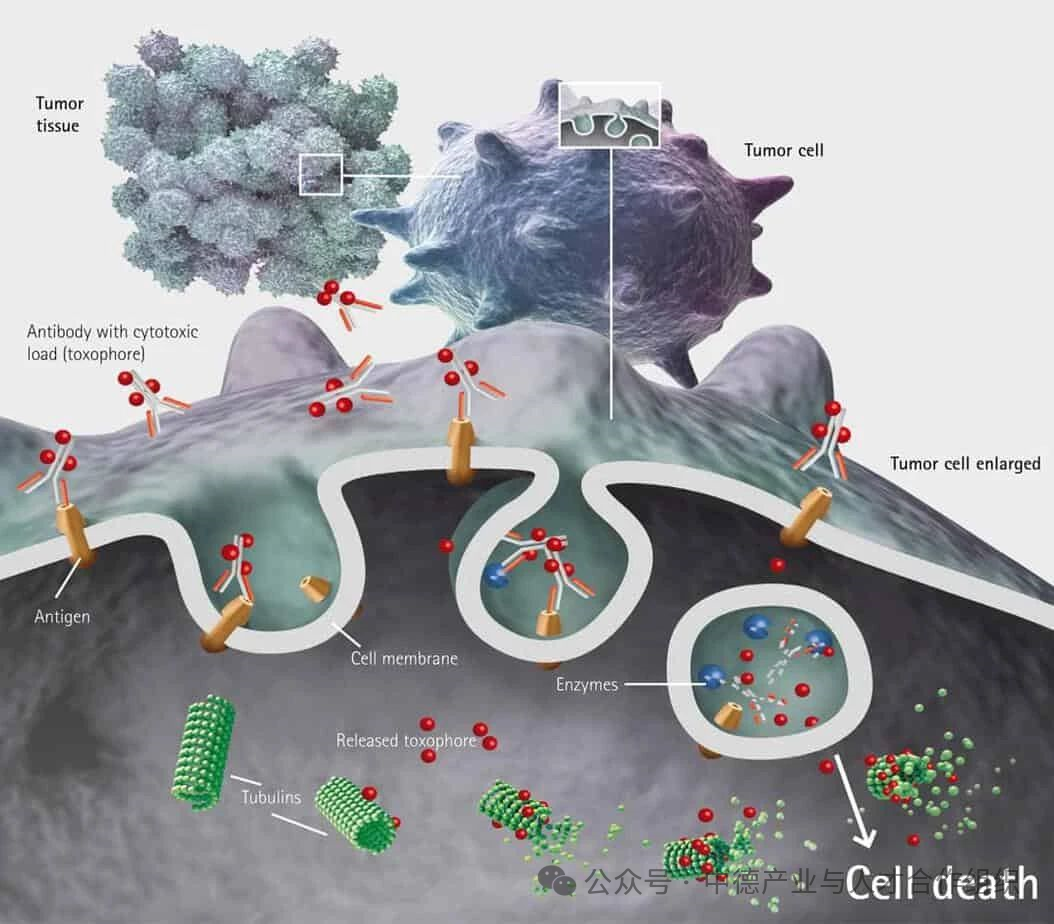

在增长最快的技术领域,半数以上临床试验由中国生物科技企业主导或合作参与,例如抗体药物偶联物(ADC)、双特异性抗体和CAR-T细胞疗法。据Global Market Insights预测,仅ADC市场到2032年将达266亿美元。

ADC概述

图片来源:ADCREVIEW

长期以来,中国被视为仿制药的廉价生产基地,如今正从“模仿者”转向“创新者”。去年9月,中国药企康方生物的肺癌药物数据震惊行业——其疗效优于美国默沙东的“药王”Keytruda(可瑞达)。

Keytruda是全球最畅销药物,2024年为默沙东创收近300亿美元。康方生物首席执行官夏瑜在彭博采访中自信表示:“我们并非与Keytruda或其他药物竞争,而是开启第二代疗法。我们无疑是先驱者。”

康方生物首席执行官夏瑜

中企的“天价交易”

西方药企早已盯上中国生物科技:以较低成本获取创新药物候选分子。

3月,默沙东以最高20亿美元从中国购入一款心脏病药物,此前12月刚以同等金额签下中国减肥药许可协议。丹麦诺和诺德也宣布以20亿美元押注中国下一代减肥药。拜耳则于3月底获得一款中国抗癌药授权(金额未公开)。

BioNTech的中国抗癌药布局

凭借新冠疫苗赚取百亿欧元的BioNTech正与多家中国生物科技企业合作。2023年,其以1.7亿美元预付款加15亿美元里程碑款项,购得中国企业双乐生物两款ADC药物授权。BioNTech计划2026年推出首款自主研发的子宫内膜癌药物,并拟于今年向美国FDA提交申请。

此外,BioNTech于11月以最高95亿美元全资收购中国生物科技企业百欧恩泰(Biotheus)。双方此前已建立战略合作,其药物被视为Keytruda的潜在竞争者。

“BioNTech近期的成功源于收购百欧恩泰,”联博基金基金经理马库斯·曼斯(Markus Manns)表示,“若其药物BNT237成功,收购价堪称‘白菜价’。”

低成本交易,大机遇

业内人士指出,与中国企业的合作成本相对较低,即使失败损失可控。但中国临床试验数据的质量常难评估。例如,百欧恩泰与BioNTech的合作药物因死亡病例超预期被FDA叫停,后恢复研究。

一款药物平均需12年、26亿美元成本才能上市,90%候选药物倒在临床试验前。而中国企业以速度取胜:成立于2020年的迈威生物已有10款候选药物进入临床前或临床试验阶段,最快项目已进入三期。

美国政策助力中国

“我们成长极快,”迈威生物联合创始人兼CEO薛彤(Tony Xue)表示。该公司不仅与BioNTech合作,还与罗氏、辉瑞等跨国药企联手。“我们已成为全球生物科技企业,影响力遍及世界。”

中国将生物科技列为增长核心,通过政策支持创新、加速审批、降低成本,吸引投资者。迈威生物据传计划上市,但时机受金融市场波动影响。

尽管特朗普政府推动降低药价,且《生物安全法案》可能限制中美合作,但行业专家认为药企对华投资意愿未减。拜耳CEO比尔·安德森(Bill Anderson)警告,此类政策或危及行业创新。而薛彤直言:“这对中国生物科技是巨大机遇。”

免责声明:

本文内容基于公开媒体信息进行整理、翻译和编辑,仅供读者参考。本文中的观点和信息不应被视为任何形式的具体指导或建议,亦不构成对读者的任何项目承诺或法律责任。读者应自行判断文中信息的适用性,并承担相应后果。

中企出海

中企出海是中德产业与人才合作组织下属的专门为中国企业提供出海德国及欧洲专业服务的业务板块。

中德产业与人才合作组织由中德两国知名企业、专业协会及联合会、中德产业园、中德知名院校、以及相关机构联合发起。主要为中国地方政府提供招商引资引智,为更多优秀的中德企业提供“走出去、引进来”的全流程服务,同时也通过将德国优秀的职业教育资源引入中国的方式促进中德之间的校企合作、校校合作及产教融合,以提高中国职业教育的办学水平和人才质量。

中企出海的总部位于上海市陆家嘴金融贸易区,拥有驻沪总领馆、中德商会、行业协会、官方媒体及中德企业及社会各领域专家资源库。服务的客户包括汽车产业链、光伏储能、智能制造、AI应用、材料及各类消费品等众多行业的优秀企业。

中企出海的业务内容包括:企业出海战略规划、市场调研、渠道搭建、品牌营销、组织架构搭建、收购并购、绿地投资等。

往期文章

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|